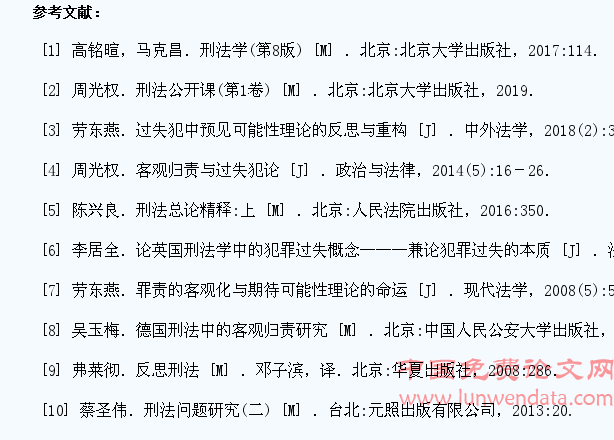

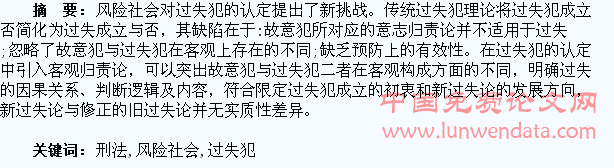

伴随社会风险日益增多,过失犯的数目不断增加,有关研究在不断拓展。现在占据主流地位的过失犯论以结果预见可能性为核心,本文称之为传统过失犯理论,主要包含两类:一是国内以四要件犯罪论为参照的过失犯论;二是受日本刑法理论影响的旧过失论。在过失犯论中,过失犯的认定是以故意犯的模式为参照来进行剖析。根据四要件犯罪论,成立犯罪需要同时拥有客观构成要件和主观构成要件;而根据故意犯的研究进路,过失犯与故意犯在犯罪的客观构成要件方面并无差异,二者只存在犯罪主体主观心理要件的不同,其中过失犯中犯罪主体的主观心理要件为疏忽大意的过失或过于自信的过失。旧过失论主要受日本刑法理论的影响,在立足于结果无价值论的基础上以阶层论的犯罪构成体系为研究进路。持旧过失论者觉得,故意犯与过失犯二者在构成要件该当性、违法性上并无差异,最主要有什么区别在于对有责性的判断。他们觉得,但凡客观上导致损害后果的行为就是符合构成要件且违法的行为。基于此,有学者提出过失犯比故意犯处罚较轻的依据在于行为人的主观恶性上的差别。

如前所述,国内过失犯论深受四要件犯罪论的影响,而旧过失论以阶层论犯罪构成体系为研究进路,持论者多受日本刑法理论的影响,更喜爱古典或新古典犯罪论体系。二者在研究进路、理论基础与思想基础上并不相同,但在处置过失犯时二者都将过失即结果预见可能性作为单纯的主观要点予以考虑。反映在司法实践中表现为混淆过失犯与过失的定义,将过失犯成立与否简化为过失成立与否,以致不但具备扩大过失犯成立范围的可能,更要紧的是在进行罪与非罪的评价时容易陷入客观归罪的窠臼。特别是当行为人违反某项注意义务时,依据相当因果关系理论,行为人的违规行为与法益侵害结果之间的条件关系容易确定,加上只须承认过失犯系结果犯,进入司法审察范围的案件势必是已经出现了法益侵害结果,行为人非常难证明其在案发时已经尽到了注意义务,故对行为人作出有罪评价比较简单。因此,传统过失犯理论并不是没有问题,无论是从故意犯与过失犯犯罪构成的教义学角度看,还是从风险社会中预防性立法的趋势看,该理论均有值得深思之处。

1、传统过失犯理论的问题之所在

故意犯与过失犯的归责机制不同

在关于故意犯的研究中,行为人主观上的犯罪故意一直是研究的重点,其缘由在于故意犯是意志归责论中的理想犯罪种类,故意犯的犯罪构成特别是主观的构成要件构成了对意志归责论的完整例证。在乎志归责论体系内,重点遭受刑法负面评价的是行为人的主观恶意,行为人预料到法益侵害的结果并且期望或者放纵其发生的主观心理态度是典型的恶意。因此,行为人的意志是行为与行为人的连接点,同时也是界定行为不法与罪责的重点原因。行为人的行为及其导致的结果是该意志的产物,而行为与结果之间的因果关系则是意志现实化的副商品,虽然有时因果关系进程与行为人预想的进程不同,但若无其他足以中断或者改变该因果关系的介入原因出现,则该法益侵害结果仍归是该行为。

行为人的故意与过失在乎志方面其实是不一样的。通说将疏忽大意的过失认定为行为人应当预见法益侵害结果而未予预见,将过于自信的过失认定为行为人已经预见到了法益侵害的结果可能发生却未能防止,前者是行为人违反了结果预见可能性,后者则是违反了结果防止可能性。虽然通说对于过失的解析实质上缺少统一的实体性内容,但可以明确的是,过失犯中行为人在主观上所表现出来的是其主观善性而非恶性,由于无论在何种过失状况下行为人都不期望甚至排斥最后法益侵害结果的发生。意志归责论将人的意志作为归责的核心,只有行为人在主观上具备恶性才能被谴责,因此在乎志归责论的框架中非常难为过失犯找到适合的判断逻辑,而参照故意犯的研究进路对过失犯进行考虑总是会忽视过失犯的本质。

在关于过失犯的剖析中,遭到刑法负面评价的应当是法益侵害的危险,即因为过失行为违反刑法从而在客观上对刑法所保护的法益制造了法律不允许的危险,而并不是行为人所具备的过失的心理态度。过失本来是一种客观性过错,是将行为人的主观状况与社会普通人的主观状况进行联系、对比得出的结论,真的应当遭受刑法惩罚的是行为人可谴责地丧失了本身应有些控制能力。另一种归责论是规范归责论,持论者觉得风险成为连接事实与规范的重点要点,由于风险本身是由对事实状况的评价得来,对过失犯进行归责应当是规范归责论的范畴。根据规范归责论的判断逻辑,过失犯是因为行为人的过失行为对法益侵害状况具备支配性,过失行为所制造的法律不允许的风险已经发生,法益侵害结果是行为人的“作品”,故应当对行为人进行有责性评价。虽然故意与过失都是行为人主观的心理状况,但故意犯与过失犯的认定应当适用不一样的归责机制。这一剖析注意到一般被名义上的统一所掩盖的多样性,能够帮助消解错误的纷争。

故意犯与过失犯在客观上的不同

传统过失犯理论均是参照故意犯对过失犯进行认定,却忽视了二者在客观上的不同。持旧过失论者对行为人过失的认定仅在有责性环节进行讨论,因其与故意犯在构成要件该当性和违法性环节并无差异。持传统过失犯论者倡导,过失责任的判断依据仅在于行为人主观上是不是违反结果预见可能性,这也是刑法对故意犯与过失犯的评价差异之所在。然而这样认定实质上又回归于意志归责论的框架之内,显然与规范归责论相悖。若不可以对故意犯与过失犯从客观构成要件方面进行区别,而将过失犯的核心限定于违反结果预见义务的内心态度,将会致使司法上的重复评价与过失犯处罚范围的扩大,有违刑法的谦抑性。持过失犯论者觉得:在剖析行为人的过失风险行为与风险结果之间的因果关系时,应当判断某种行为与其引发的结果之间是不是具备一般性,即采取相当因果关系理论;而在审察行为人的主观方面时,应当查明其是不是存在疏忽大意的过失或过于自信的过失。这一判断过程容易扩大对过失的认定范围,特别是在一些受害者没有任何过错的情形下,只须风险行为与风险结果之间的因果关系被确认,行为人几乎没办法证明其已经尽到适当的注意义务。因此,在过失犯的认定过程中,因果关系成立所反映的行为与结果之间的一般性实质上就等于一定行为人的过失。从程序上看,过失在司法机关审察因果关系时被首次评价,在审察行为人的主观方面时被第二次评价。旧过失论的认定逻辑也不可回避重复评价、反复审察的问题,违背体系建构的基本需要。在异常情形下,缺少结果防止可能性意味着行为与结果之间明显不具备因果关联,该法益侵害结果不可以归是行为人的行为,故作为责任过失要点中的结果预见可能性与作为构成要件该当性中因果关系的相当性并无差别。

传统过失犯理论不在客观构成方面对故意犯与过失犯进行区别,致使过失犯的成立范围具备随便扩张的可能。传统过失犯理论以结果预见可能性为中心,将罪与非罪的判断寄托于对行为人主观心理状况的审察。但预见可能性的规范在认定业务过失方面有失公允,因为其内涵与外延并不确定,故认定特定行业从业者过失行为的规范比认定普通人过失行为的规范要低。传统过失犯理论非但不可以限制过失犯的成立范围,还极易致使过失犯成立标准的模糊,这与传统过失犯理论力求限制过失犯成立范围的初衷相违背。根据传统过失犯理论,行为人一旦具备结果预见可能性且未尽到注意义务,就要对过失行为所导致的后果负责,由此致使法益侵害结果一旦出现则过失犯成立的可能性便极高。有学者指出,过失犯成立与否几乎全部依据结果预见可能性的审察,容易导致任意扩大刑法评价范围,与刑法的保障功能相违背。同时,将故意犯与过失犯的违法性同等看待,有违普通人的法感觉。因此,需要区别二者在客观构成要件方面有什么区别,恪守罪刑法定原则。

传统过失犯理论缺少预防上的有效性

法律是调整社会关系的工具,对风险进行控制是其应当完成的任务。为了可以通过防范、控制风险进而更谦抑地发挥刑法作为保障法的调整、保障功能,刑法体系在目的层面不可防止地从惩罚渐渐转向为预防。传统过失犯理论在风险社会中的弊病凸显,缘由在于伴随社会分工的高度进步,行为人在社会活动中的状况由知行合一渐渐转向知行离别,这对过失犯认定中责任的归属提出了新的挑战。

依据传统过失犯理论,行为人的行为与最后的法益侵犯结果之间的因果关系容易确定,此时只须行为人因未尽到结果预见义务而在主观上具备过失,过失犯成立的可能性便极高。因此,在传统过失犯理论中结果预见可能性几乎可以等同于支配可能性。但,在社会风险日益增加的背景下,不可以在二者之间进行简单推导。一方面,伴随社会信息化、工业化进程不断加快,某些风险种类已经十分容易见到,特别在公共交通范围表现得很明显。此时若依然将结果预见可能性等同于支配可能性,无疑加重了行为人的辩驳负担。其次,伴随社会的进步,不确定风险出现的概率也随之提升,在某些状况下作为普通人的行为人非常难预见某些风险的现实结果。在由于某些介入原因的出现而改变或影响模型化的因果关系进程,或是某些多因一果的状况下,非常难确定某一原因在整个因果关系进程中所发挥的具体用途,此时若苛求行为人对某一风险的现实结果承担结果预见义务,或许会致使归责上的不公正。法律在创设过程中应当将公民设想为社会的普通人来进行权利义务的分配,不可强人所难。

2、在过失犯认定中引入客观归责论

传统过失犯理论以结果预见可能性为中心,将过失犯看成是作为法益侵害来予以把握是什么原因所引起的过程。传统过失犯理论在因果关系判断中使用相当因果关系理论,这种判断仍然是一种事实性判断,其标准是物理性标准而不是规范性标准。有学者对此进行批判,觉得将因果关系等同于物理关系是相当因果关系设下的“长达一个世纪的骗局”。对案件事实进行因果关系剖析是为了认定某一法益侵害结果到底是何人的“作品”,是在遵循罪刑法定原则的基础上判断该案件事实是不是符合某一罪状的表述,故这种剖析不只应当是对事实的判断,更应当是一种对规范的判断。加上对因果关系的剖析是判断构成要件该当与否的环节,因此有必要在过失犯认定中引入客观归责论。如此既符合规范归责论的需要,也能弥补传统过失犯理论的缺点,明确故意犯与过失犯二者在客观构成方面的区别。

客观归责论构建了一个递进式的判断归责,即:第一,应当判断行为人的行为是不是制造了法律不允许的危险;第二,应当判断该危险是不是致使法益侵害结果的发生①;最后,判断该法益侵害结果是不是系刑法某一具体罪名所禁止的结果,即是不是可以被涵盖在某一犯罪构成要件所涵摄的效力范围之内。根据这一递进式的判断逻辑,对法益侵害结果的可归责性判断与对行为、结果的因果关系判断则需要分开进行。传统过失犯理论的核心是判断行为人是不是尽到了结果预见义务,但事实上,当出现法益侵害结果且因果关系可以被确定时,行为人非常难证明其已经尽到结果预见义务,过失的认定标准变得模糊。而根据客观归责论,过失犯的判断应当以结果防止可能性为中心进行,行为人的行为虽然致使法益侵害结果的发生,但若该侵害结果并不具备防止的可能性,就不应觉得行为人主观上存在过失,过分苛刻行为人的注意义务显然与刑法的谦抑性相悖。客观归责论的判断顺序则防止了传统过失犯理论中过失认定标准模糊的问题。在其对过失犯的判断中,结果预见可能性是后置性判断,结果防止可能性则是前置性判断,即在客观构成方面就能对某些过失犯的成立与否进行判断,而不是将过失犯的认定都寄托于有责性的判断环节,同时也可以防止对行为人的结果预见义务进行重复评价。德国学者克劳斯·罗克辛觉得客观归责论的运用将更有益于对过失犯的构成等问题进行深入探讨,在过失犯认定过程中具备要紧意义。

以结果防止可能性为中心可以限制过失犯的成立范围。结果防止义务使用普通人的规范,若行为人根据普通人标准履行了结果防止义务,此时行为人的行为应当被看作是一种基准行为,之后尽管仍然出现了侵害结果,但该结果的发生是不可回避的,行为人履行结果防止义务后所推行的行为致使的危险应当是法律容许的风险,其行为不具备违法性,无需对其进行有责性判断。所以,传统过失犯理论中关于故意犯与过失犯客观要件相同的看法应当予以改变,在构成要件环节就要限定过失犯的认定进路,将原本作为责任过失处置的问题提前至构成要件该当性的判断环节。下面以交通肇事案件为例讲解在过失犯的认定中引入客观归责论后的司法实践情形:因为城市道路施工致使局部路面湿滑,湿滑处未设置警示标志,行为人甲超速开车行驶至湿滑处时汽车失去控制冲入辅路,导致三名受害人死亡,交警认定行为人甲在此次事故中负全部责任②。根据传统过失犯理论即以结果预见可能性为核心对行为人的行为进行评价,很容易认定行为人甲的行为成立交通肇事罪,由于甲在城市道路上超速驾驶,未能尽到注意义务即违反了结果预见义务,在路面湿滑处不可以采取有效的紧急制动手段,其主观上具备过失,客观上亦致使了损害结果的发生。但应当注意到,该案中有十分重点的介入原因,即因为施工致使的地面湿滑,最后损害结果的发生并不是肯定是行为人甲超速这一主观过失缘由导致的,亦大概是因为地面湿滑导致的。因此,在案件处置过程中,应当第一审察行为人在案发时是不是拥有结果防止的可能性,即若行为人甲未超速驾驶,行驶至该处时是不是还会致使符合交通肇事罪成立需要的损害结果发生。若行为人甲在未超速的状况下行驶到该处仍不可以防止汽车失去控制,则应当认定此次事故中行为人甲并不拥有结果防止可能性,该损害结果便不可以被认定是因为行为人甲的超速驾驶行为导致,进而不可以对甲进行有罪断定。该案例印证了将结果防止可能性前置于结果预见可能性进行判断,有益于限制过失犯的成立范围。

以结果防止可能性为核心并不意味着忽略结果预见可能性的重要程度。行为人在进行社会活动时,对于其行为可能致使的某项侵害结果的状况应当可以事先预见并防止,对结果进行预见是防止该结果的首要条件。但应当明确的是,这种顺序是行为人的自然状况,与对行为人的行为是不是构成过失犯罪进行认定时所应坚持的结果防止可能性为前置性判断、结果预见可能性为后置性判断的逻辑顺序并不冲突。结果预见可能性所反映的是行为人在行为时的主观状况,因此,过失犯在构成要件该当性的判断中需要同时满足主观和客观需要,其中主观需要即主观的过失构成要件,这也是过失犯与故意犯在客观构成方面的要紧差异。

对于行为人是不是具备结果预见可能性与结果防止可能性的审察各有其侧重点。对行为人是不是具备结果预见可能性的审察应当立足于事前的角度进行,由于未对结果进行预见实质上导致的后果是法律不允许的风险,是行为人对于规范所设定的行为标准的违反。应当审察行为人的精神情况、生活经验、职业特征等状况,判断其能否像社会普通人一样认识到行为与结果之间的关联。对行为人是不是具备结果防止可能性的审察应当立足于事后的角度进行,审察目的是为了准确进行法益侵害结果的归因,即行为人违反规范行为标准的行为是不是实质致使法益侵害结果的发生,若其违反规范标准的行为并未对该结果产生支配用途,则不可以对行为人进行客观归责。在具体审察过程中,应当查明行为人在案发时是不是拥有结果防止的能力,与在拥有相应能力的状况下是不是采取了具体手段。如此的审察与判断逻辑使得结果防止可能性不再是主观过失的核心,而是将它置于客观归责判断中予以考虑;从而对结果归属进行判断的同时也对因果关系的认定进行了处置,较好地解决了传统过失犯理论中相当因果关系理论所致使的对结果预见可能性进行重复评价的问题。

3、客观归责论的引入对过失犯有关理论的影响

在过失犯的认定中引入客观归责论具备要紧意义,除去与过失犯归责结构从主观向客观转变相契合,还符合风险社会背景下以管辖思想为基础的归责原理。归责原理正是刑法体系走向预防刑法的产物,其中管辖是指对风险的管辖,即对某项风险具备管辖责任的行为人应当对该风险与该风险可能导致的现实化后果负责。法学界创立归责原理的直接目的是在风险现实化后可以找到责任主体,最后目的是为了防范风险。归责原理不只使最后的归责结果拥有合理性,还有益于提高法律对风险的预防成效。管辖思想除去需要查明风险的管辖者,还需要查明该管辖者是不是尽到适当的管理责任。对于过失犯的认定应形成严格的认定标准:行为人固然要对我们的行为负责,但该行为产生的结果并未必能被认定为行为人的“作品”,只有当行为人推行的行为不符合规范的行为标准,且该行为致使最后法益侵害结果的发生,此时过失犯才可以成立;反之,即便行为人的行为制造了危险,但并没结果防止的可能性,则该风险应当是法律允许的风险,此时仍对其进行归责则与管辖思想不符。将客观归责论引入过失犯的认定之中并形成以结果回避可能性为中心的判断逻辑,符合风险社会下过失犯认定的进步趋向,不只防止了传统过失犯理论的缺点,更有益于对风险的防控,使得走向预防体系的刑法可以在风险社会中更为谦抑地饰演好其作为保障法的角色。

近年来,伴随传统过失犯理论的弊病不断暴露,学术界出现了新过失论的看法。结果防止可能性虽然将客观归责论引入过失犯理论,但该定义主要形成并进步于新过失论。与以结果无价值论为理论基础的旧过失论不同,新过失论是站在行为无价值的立场上对行为人的行为进行过失犯成立与否的判断。但新过失论倡导故意犯与过失犯二者在客观构成要件方面应有所不同。当行为人的行为仅导致法益侵害的结果,但该结果的发生并非因为行为人未尽到适当的注意义务致使的,此时不可以认定行为人的行为符合过失犯的犯罪构成。由于过失的本体并不在于预见可能性,而在于违反了结果回避义务。当行为人根据规范所设定的行为标准进行某项社会活动时,若不具备结果回避的可能,即在一般情况下站在社会普通人的立场上不可回避该侵害结果的发生,此时便不可以苛求行为人履行一个几乎没有的结果防止义务,自然也就不可以认定过失犯的成立。

在以结果防止可能性为核心建构的新过失论中,过失犯的本质在于行为人的行为偏离或者违反了规范所设定的行为标准。该标准是基于普通人的理性标准设定,对于超出普通人期待的结果应当在一定量内允许其发生,而不是强人所难地对其进行法律意义上的归责。新过失论强调的是通过社会规范对行为人进行合理约束,使行为人通过遵守行为准则尽量地防止危险的现实化。这不只在一定量上限制了过失犯的成立范围,更要紧的是有益于达成一般避免的目的。在过失犯理论中引入客观归责论与新过失论的看法相契合,同时也明确了过失犯中因果关系的判断逻辑及内容,符合风险社会下一般避免的需要。

关于过失犯的认定,学术界还存在一种修正的旧过失论。这一理论是伴随司法实践的进步与传统过失犯理论弊病的渐渐显露形成的,主如果以旧过失论为蓝本并对其进行修正。修正的旧过失论承认故意犯与过失犯在客观构成要件方面存在差异,倡导结果预见可能性的违反与否是责任判断原因,而行为人是不是履行结果防止义务则应放在过失犯的客观构成要件中予以审察,不可以将过失犯的成立要件与过失犯责任要点中的过失等同。换言之,并不是只须行为人未尽到结果预见义务就能认定过失犯的成立。虽然该理论在过失犯客观构成方面弥补了旧过失论的不足,但其中仍存在一个尤为重要的问题———依据该理论,若行为不具备结果防止可能性则该行为不拥有过失犯的实行行为性,此时行为人所致使的法益侵害的危险事实上被忽视,而这一结论并不妥当:由于过失犯系结果犯,行为人违反规范标准的行为之所以在肯定状况下不被觉得是犯罪,其缘由并不在于该行为不具备法益侵害的危险,而在于该行为不具备结果防止可能性,未达成法律所反对的风险。

旧过失论是以结果无价值论为基础,故以旧过失论为蓝本的修正的旧过失论同样应当遵循结果无价值论的研究进路。结果无价值论倡导在对行为人的某行为进行构成要件该当性与违法性判断时应当恪守结果本位的原则,从与行为的方法、办法相离别的角度进行剖析。但修正的旧过失论却十分强调实行行为性,觉得行为人在遵循规范的行为标准但不拥有结果回避可能性时,便应当阻却过失犯的成立,无需再进入有责性的判断环节审察行为人的主观要点。显然,如此的剖析逻辑与行为的方法、办法联系紧密,事实上已经滑向行为无价值论。另外,结果无价值论还强调应当纯粹从客观上进行构成要件该当性与违法性的判断,但修正的旧过失论只须承认过失犯与故意犯在客观构成方面不同,就一定会遭到主观原因的影响。如前所述,结果防止可能性以结果预见可能性为首要条件,行为人主观上对结果的认知会干扰其行为及行为与结果的因果关系,所以纯粹从客观上进行违法性判断依据修正的旧过失论没办法达成。有学者觉得,修正的旧过失论认定过失犯成立与否的核心同样是结果防止义务,即在拥有结果预见可能性的首要条件下,审察行为人在行为当时的条件下能否通过履行结果防止义务预防法益侵害结果的出现,这种对于实行行为性的理解与新过失论几乎一致。任何理论都是在讨论、争辩之中进步起来的。在国内刑法理论的进步进程中,像结果无价值论与行为无价值论的这种学术争论的兴起正是国内刑法研究渐渐走向成熟的标志。但学术争论至少在某些具体的范围内可以达成协议,新过失论与修正的旧过失论在案件处置的结果上并无差异,只不过在否定过失犯构成要件该当性时切入的角度不同。因此,有学者觉得,在过失犯理论中,结果无价值论与行为无价值论的这种体系性的争议已经消弭。而在过失犯的认定中引入客观归责论的必要性也印证了这种发展势头v